現代音楽の最先端を生きる知性が

現代音楽の最先端を生きる知性が

ベートーヴェンの世界に見出すもの

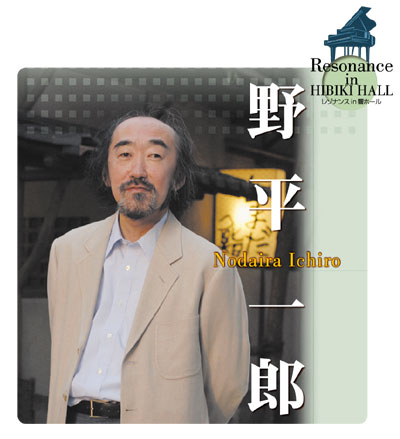

2005年、バッハのゴルトベルグ交響曲で聴衆に鮮烈な印象を残したピアニスト

野平一郎が再び登場!ベートーヴェンへの熱い想いが、今、ここに

■2006響シリーズ 第2弾 野平一郎 ベートーベンの世界

9月10日(日)15:00

バッハの《ゴルトベルク変奏曲》、そして弦の名手たちとの《冬の四重奏曲》の自作自演で、2005年9月、響ホールに颯爽と登場した野平一郎。今回のテーマは「べートーヴェンの世界」。

バッハの《ゴルトベルク変奏曲》、そして弦の名手たちとの《冬の四重奏曲》の自作自演で、2005年9月、響ホールに颯爽と登場した野平一郎。今回のテーマは「べートーヴェンの世界」。

嬰ハ短調作品27-2《月光》、ハ長調作品53《ワルトシュタイン》というベートーヴェンの2つの傑作ソナタと、ピアノとコンピューターのための近作《ベートーヴェンの記憶》を組み合わせたユニークなプログラムに、作曲家でありピアニストである野平一郎の現在が響く。

「その名のとおりで、このホールはすごく響きが良かった。今回はベートーヴェンをテーマにして、半分はふつうにソナタを、もう半分はベートーヴェンを素材にした作品を演奏します。これはちょっといわく言い難い曲で、作曲家自身も一言では説明できないんですよ。ベートーヴェンへのオマージュ(※1)なのですが、やはり自分としてはベートーヴェンを20世紀の視点から批判的に捉え直すこともしたいし、そういうことを聴く人に考えさせる場としても機能するようにしたかった。謎解きをしてしまうとつまらないけれど、《月光ソナタ》と《ワルトシュタイン》がここでも重要な働きをします。『僕のベートーヴェン』というのを素直に出しているし、ひょっとしたら自分の演奏を補う作品なのかも知れない。」

1953年に東京で生まれ、1980年代にパリでコンピューターを用いた音楽の黎明期に立ち会った野平自身が抱く《ベートーヴェンの記憶》とは、どのようなものなのだろう。

「この作品のもうひとつ重要な要素は、コンピューターを使うということ。僕は1980年代後半パリにいて、リアルタイムにコンピューターを用いるための作品の初演をしたので、そのプログラムを開発する現場に幸運にも居合わせることができた。それから、僕自身の認識としては、だいたい1960年から70年を境にして、ベートーヴェンの演奏が変わってきたと思う。それまでは、ベートーヴェンというのは西洋音楽のいちばんの権化でね、作曲家もそういうものを目指していたし、演奏家にとってもう一つのライフワークとなることが多かった。また、1970年は生誕200年でもあって、いろいろな作曲家がべートーヴェンを素材にした作品を書いたり、ベートーヴェンが様々に批判的な意味で取り上げられる機会になった。その時代を通りすぎたことが僕には大きくて、だから個人的にも《ベートーヴェンの記憶》みたいなことを考えてしまう。けれども僕は当時のように批判的にみるだけではなくて、一方で非常に尊敬しているところがあるから、この作品でもいつもどこかでベートーヴェンが鳴っている」。

リアルタイムのコンピューターを、どのようにベートーヴェンの音楽に作用させていくのか。

リアルタイムのコンピューターを、どのようにベートーヴェンの音楽に作用させていくのか。

「モーツァルトだと生涯がオペラというか、どんな曲でも登場人物が次々に並列的に出てくる感じだけれど、ベートーヴェンの音楽は音響的にも空間を立体的に使って、さまざまな方位のことが同時に起こっている気がする。この作品も、繋ぎかたや展開のしかたは多様だけれど、すべてはベートーヴェンからきていて、僕が恣意的に創ったものはひとつもない。コンピューターだと音を100倍くらいに引き延ばせるから、ノイズがわーっと出てきてベートーヴェンを一瞬にして燃やしちゃうようなところもあるけれど、それもベートーヴェンを聴きに来た人に受け容れられるように書いたつもりです。ハイリゲンシュタットの遺書(※2)と不滅の恋人への赤裸々な手紙(※3)という、ほんとうに同じ人間が書いたのかというような対照的な文章も朗読で入っていたりする。お楽しみのところもあるし、シリアスな部分も、社会学的な要素も、純粋に音楽を聴く場面もあって、全体的に楽しい曲だと僕は考えているので、聴く方にもぜひ楽しんでほしいと思っています。」

演奏者・野平一郎と作曲家・野平一郎は、ひとりの人間のなかでどのように存在しているのか。

「やっぱりひとりの人の両面なんですよ。作曲と演奏というのは、一瞬一瞬の積み重ねで、そんなに変わらないと自分の中では思っている。作曲というのは単に紙を埋めるだけではなくて、それが演奏されるとどうなるかということも考えるわけで、そういうときの頭の使いかたは同じです。僕は頭で考えたことが響きにならないと曲が発展しない人だし、また作品というのはある程度演奏されてこないと完成しない。そういう意味でも作曲と演奏というのは一体ですよね。だから自作自演というのは、案外重要なのかも知れない。ピアニストとしての僕にとっても、自分の作品がないと自分のアイデンティティにはならない。それから、古典をたくさん弾いてきたことと、自分の作品との繋ぎ目みたいなものを考えていきたいな、とここ数年思っていたんですね。《べートーヴェンの記憶》も書いて3年が経つから、なにか違うところが見つかる気もする。」

各地での演奏活動、多くの作品委嘱、後進の指導に、静岡音楽館AOIの芸術監督としての仕事など、多面多彩な活動のなかでどうバランスをとって行くのが理想的だろうか。

「何か仕事をすれば、次はこんなことをしたくなる、という感じです。偶然に任せるという瞬間も必要で、意志をもって進むというだけでは、何か足りないんですよ。作曲でも人生でもピアノ演奏でも。創造ということに関わっている以上、偶然というのはとっても大切な要素なんですよね。」

それでは、音楽家の野平一郎は、生活者としての彼自身の人生とはどのような関係にあるのだろう。

それでは、音楽家の野平一郎は、生活者としての彼自身の人生とはどのような関係にあるのだろう。

「なるだけ音楽をするということが生活の一部になるようには考えているんですよ。それは別のことではない。美というのはいろいろあるし、それをひとつに規定してしまうことには僕は非常に反対です。自分がいまここに生きていて、自然にそこで表現できることを聴衆に伝えていくということしかない。かなりフランクにやろうとは思っているんですけれどね。でも、どうでしょう?」

※1:賛辞

※2:ウィーン郊外のハイリゲンシュタットで、耳の障害に悩まされたベートーヴェンが自殺を考え苦悩を書き綴り兄弟に宛てた遺書。

※3:生涯結婚しなかったベートーヴェンが恋人に宛てた情熱的な手紙。未だ相手の特定がつかず、"不滅の恋人よ"と呼びかけているためこの手紙の呼称となった。

取材・文/青澤隆明